仕事や学びの中で、「正しいことだけではうまくいかないな」と感じる瞬間、誰にでもありますよね。

理想通りに進まない現実や、どちらを選べば良いか迷う難しい判断に直面することも少なくありません。

私もマネジメントに携わり始めた頃は意気揚々と正義に燃えましたが、「あちらを立てれば、こちらが立たず」の様に、正義に反する判断を迫られます。

立派なチームではなかったですが、50人程度のチームをまとめた経験の中で、「正しい」だけでは進まない場面に何度も直面しました。

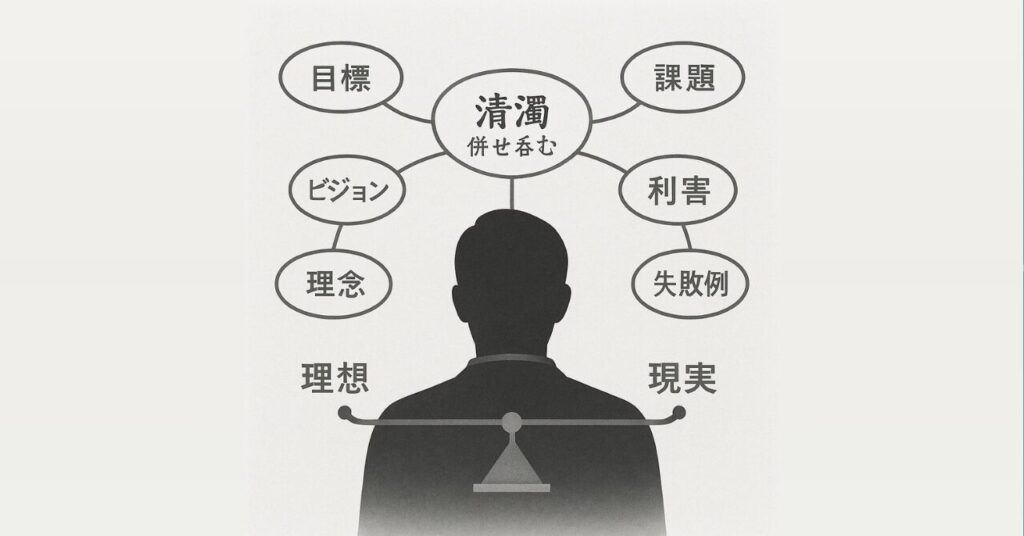

そんな壁を乗り越え、物事を前に進めるために必要になるのが、「清濁併せ呑む」という考え方。

良い面もそうでない面も、光も影も、すべてをひっくるめて受け止める大きな器量(うつわ)。

周囲を率いて巻き込んでいけるリーダーには、この清濁併せ呑む器量が欠かせません。

この記事では、なぜリーダーにとって清濁併せ呑む姿勢が重要なのか、私たち一人ひとりが、日々のデジタルライフや仕事の中で、この器量をどう養っていけば良いのかを分かりやすく解説します。

この記事を最後まで読むことで

- 「清濁併せ呑む」という言葉が持つ本当の意味を理解できます。

- あなたの理想と現実の間で、バランスの取り方が見えてくるでしょう。

- 多様な意見を受け入れ、より良い判断をするための具体的なヒントが得られます。

清濁を併せ呑む力を身につけることは、変化の速いデジタル時代を生き抜くための、あなたの知的生産性を高めることに繋がります。

さあ、一緒に学びを深めていきましょう!

論理的な思考と合わせて、効果的なコミュニケーションスキルも磨いてみませんか?

AI時代を生き抜くためのスキルはこちらの記事をどうぞ▼

【基本】「清濁併せ呑む」とは?リーダーに求められる本当の意味

「清濁併せ呑む」という言葉ですが、一体どういう意味なのでしょうか?

「清濁」とは文字通り、「清いもの」(良いこと、正しいこと、理想)と「濁ったもの」(悪いこと、都合の悪い現実、不都合な真実)を指します。

それを「併せ呑む」というのは、良い面も悪い面も、きれいな部分もそうでない部分も、すべてをひっくるめて理解し、受け入れる器量の大きさを表しています。

暗黙の了解を受け入れることも必要です。

リーダーに「清濁併せ呑む」器量がなぜ必要なのか?

リーダーにはなぜ、この清濁併せ呑む器量が必要なのでしょうか。

それは、物事を前に進めたり、チームをまとめる過程では、「正しいこと」や「理想通り」ばかりでは済まない現実があるからです。

- 高い目標を掲げても、現場では思わぬ問題が起きたり、人手や時間(リソース)が足りなかったりするものです。

- チームメンバー一人ひとりが違う考えや価値観を持っていて、全員にとって都合の良い解決策はなかなかありません。

- 今のタスクをこなすために、後に課題を残すような決断をしなければならないこともあります。

「今はこれで進めて、問題は後で調整しよう」という判断は、意外とありますよね。

意味がなくなった業務の見直しの機会にもなります。

理想や正義だけを追い求めすぎると、目の前の悪い現実から目を背けたり、違う意見を排除したりしてしまいがちです。

それでは問題は解決せず、組織は停滞してしまいます。

清濁併せ呑むリーダーは、現実の厳しさ、様々な意見、自身の至らなさも理解し、受け止めた上で影響度も踏まえて、より良い方法を探すのです。

この姿勢こそが、複雑な現実の中で物事を前に進めるために不可欠な、リーダーとしての本当の強さになるのです。

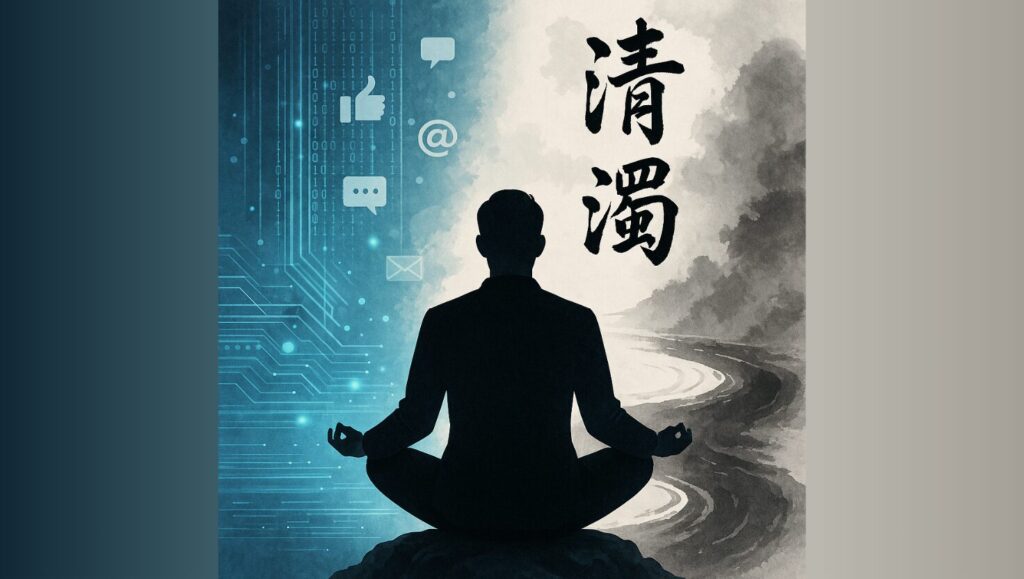

デジタル時代だからこそ重要!リーダーと「清濁併せ呑む」器量

「清濁併せ呑む」器量は、昔からリーダーにとって大切な力と言われてきました。

情報があふれ、技術がどんどん新しくなる今のデジタル時代では、この力がもっと重要になっていきます。

私たちの周りは「清」と「濁」、良い情報もそうでない情報も、役立つ技術もそうでない技術も、ごちゃ混ぜになっているからです。

- 情報過多とAI時代での判断

- PC作業やデジタルライフの「清濁」

- デジタル時代のリーダーに必要な「清濁」への向き合い方

情報過多とAI時代での判断

インターネットを見れば、すぐにたくさんの情報が手に入ります。

でも、その情報が本当に正しいのか、自分にとって必要かを見分けるのは簡単ではありません。

中には間違った情報や偏った意見、意図的に作られた「濁った」情報も混ざっています。

AIのような新しい技術も登場し、判断を助けてくれる一方で、「最終的にどう決めるべきか」という、答えが一つではない難しい問いを突きつけてくることもあります。

AIにビジネスの正解聞いても、ハッキリした答えはもらえません…

AIが提案する材料で、最後は自分で決めるしかないのです。

AI時代にはそんな判断力が、人間に求められる重要なスキルになるでしょう。

AIを使いこなすには、質問の仕方も重要です。

より良い答えを引き出すプロンプトのコツはこちらで解説しています。

PC作業やデジタルライフの「清濁」

Windows PCや色々なデジタルツールも、いつもサクサク動くわけではありませんよね。

便利な機能がある一方で、なぜかうまくいかない場面があったり、思わぬトラブルが起きたり(「濁」の部分)、新しいツールを導入したくても、今までの慣れたやり方を変えるのが難しかったりします。

リーダーに限らずですが、機能に対応する柔軟性は必要ですね。

コロナショックを経験してリモートワークなど、場所にとらわれずに働くスタイルも増えましたが、対面で話すのとは違う難しさもあります。

相手の状況が見えにくかったり、テキストだけでは意図が正確に伝わらなかったりして、誤解が生まれることも(これもデジタルな「濁」と言えるかもしれません)あります。

デジタル時代のリーダーに必要な「清濁」への向き合い方

デジタル時代では「清」と「濁」がより入り混じり、一人ひとりが、またリーダーとしてチームを率いる人が、複雑な判断をより求められます。

清濁併せ呑む器量があるリーダーは、こうしたデジタル時代の「濁」の部分から目をそらさず、現実を受け止めなければなりません。

たくさんの情報の中から必要なものを選択し、AIからの提案も参考にしつつ、最終的な判断を自分自身で下します。

デジタルツールが完璧ではないことも理解し、問題が起きても冷静に対処したり、チームメンバーの見えにくい苦労も想像したりしようと努めます。

メンバーの苦労も見過ごす、大観力も求められますね。

大変なのはわかっているけど、今は頑張ってもらう局面はあります。

デジタル時代を快適に生き抜き、知的生産性を高めるためも、清濁併せ呑む器量はとても大切になるでしょう。

「理想」と「現実」のバランス術:清濁併せ呑むリーダーの思考法

誰もが、「こうしたい」「こうあるべきだ」という理想を持っています。

ブログを頑張ってたくさんの人に読まれたい、仕事で大きな成果を出したい、チームで素晴らしいものを作り上げたい…こうした理想を持つことは、目標達成のためにとても大切です。

しかし、世の中は理想通りに進むことばかりではありません。

予算や時間に制限があったり、思わぬ問題が起きたり、関わる人たちで意見がぶつかったり…

こんな厳しい「現実」も存在します。

理想を求めると、現実の壁に突き当たりますよね。

清濁併せ呑むリーダーは、この「理想」と「現実」の間に立ち、上手にバランスを取りながら物事を進めていくのです。

- バランスを取るための視点

- 感情だけでなく現実を見る冷静さ

バランスを取るための視点

具体的にどのような点を考えながらバランスを取るのでしょうか?

高い目標(理想)と使える力(現実)のバランス

たとえば、「〇〇を達成する!」という高い目標を立てるのは素晴らしいことです。

でも、使える時間やお金、手伝ってくれる人の数(リソース)は現実的に限られる。

理想だけを追って、現実を無視すると、途中で行き詰まります。

やりたいことと、できることのバランス感は大切ですね。

清濁併せ呑むリーダーは、目標と現実とを正確に把握し、両方を考え合わせるのです。

目の前のこと(短期)と将来のこと(長期)のバランス

すぐに結果を出したい、という気持ちは大切です。

それで無理な方法を選んだり、後で問題を残すことを見て見ぬふりしたりすると、将来大変なことになるでしょう。

清濁併せ呑むリーダーは、目先の利益や成果だけでなく、将来にどんな影響が出るかの少し先の未来も考えながら判断します。

目先の楽を取るか、後々のためを思うか…

悩みますが、最終的には経験と感覚でするしかないですね。

一部の人にとっての都合(濁)と全体にとっての利益(清)のバランス

ある決断をすると、ある人にとっては都合が悪くなったり、不利益になってしまうこともあります。

清濁併せ呑むリーダーは、一部の「濁」の部分も理解し、チームや組織全体に、または多くの人にとって良い結果になるのはどれか、大きな視点で考えて厳しい決断も行わなければなりません。

”多くの人にとって”なので、チームの立場によっては、割を食う機会が多い人もいるかもしれません。

感情だけでなく現実を見る冷静さ

理想や正義感は、私たちを突き動かす大切なパワーです。

しかし、それにとらわれすぎると、都合の悪い現実や、自分の考えと違う意見を感情的に排除してしまうことになるでしょう。

頭で分かってても、直情的になってしまうこと、ありますよね…。

言い訳ですが、人間なので…。

清濁併せ呑む器量を持つリーダーは、自分の感情や「こうあってほしい」という思い込みだけでなく、起きている事実や、様々な意見、厳しい現実をしっかり把握する冷静さを持っています。

感情に流されず、清濁の両方をフラットに受け止めることから、最適なバランス感が見えてくるのです。

これらの「理想」と「現実」のバランス感覚が、デジタル時代にリーダーとして物事を前に進める上で、非常に大切な「思考法」と言えるでしょう。

【実践】「清濁併せ呑む」器量を身につけるためのステップ

「清濁併せ呑む」器量は、意識して実践することで、少しずつ養っていくことができるでしょう。

日々の生活や仕事、そしてデジタルライフの中でも取り組めるステップを紹介していきます。

- ステップ1:多様な意見に「耳を傾ける」練習をする

- ステップ2:客観的な視点を持つ訓練をする

- ステップ3:情報収集と分析の質を高める(デジタル活用)

- ステップ4:自分の感情や価値観を理解する

- ステップ5:決断の練習と振り返りを行う

ステップ1:多様な意見に「耳を傾ける」練習をする

清濁併せ呑む器量の第一歩は、自分と違う考えや、耳にするのが少し辛い意見にも、まずはしっかりと耳を傾けることです。

私たちは、自分の考えや心地の良い意見にばかり注目しがちです。

でも、「濁り」の中には、重要な気づきや、見落としていた現実の片りんが隠されていることがあります。

【実践アイデア】

- 会話の中で、相手が言いにくそうにしていることに注意を向けてみましょう。

- オンラインの記事やSNSでも、自分の意見と違うものも、否定せず読んでみましょう。

- なぜ相手がそう考えるのか、相手の背景を想像してみることが大切です。

「聞く姿勢」「知ろうとする姿勢」を持つことですね。

すぐに受け入れるのが難しくても、まず「聞く姿勢」を持つことが、清濁を理解するための土台となるでしょう。

書籍やWebからの情報も、すべてを鵜呑みにせず、効率的に必要な部分を見極めるスキルも重要です。

効率的な情報収集と読書術については、こちらの記事もどうぞ▼

ステップ2:客観的な視点を持つ訓練をする

物事を考えるときは、自分の立場や気持ちから少し離れて、客観的に見ることで冷静に判断しやすくなります。

たとえば、問題が起きた時つい感情的になったり、誰かのせいにしてしまうこともあるでしょう。

視点をかえて見ると、問題の全体や自分の関わり方も見えてくることがあります。

落ち着いて冷静になるのに、目をつぶるのも良いでしょう。

意外と考えに集中できます。

【実践アイデア】

- 第三者の視点になって状況を説明する練習をしてみましょう。

- あえて自分が反対の立場だったらどう考えるか、想像してみましょう。

- 事実と意見を分けて考えることを意識しましょう。

自分の感情や思い込みから距離を置くことで、「清」と「濁」の両方を冷静に見られるようになるでしょう。

ステップ3:情報収集と分析の質を高める(デジタル活用)

清濁を併せ呑むには、判断の材料となる情報が必要です。

しかし、情報が偏っていたり不正確だったりすると、正しい判断はできません。

今はPCやインターネットを使えば、様々な情報を手軽に集めることができます。

そのぶん情報の「清」「濁」を見分ける力が重要になります。

【実践アイデア】

- 一つの情報源だけでなく、複数から情報を集めるようにしましょう。

- 情報の発信元や、情報に偏りがないかを確認する習慣をつけましょう。

- 集めた情報をWindows PCのメモツールや表計算ソフトなどで整理してみましょう。

関連性や、矛盾点が見えることもあります。

参考:メモツール、Google Keepの記事はこちらをどうぞ▼

信頼できる情報を集めて整理する力は、「濁った」情報に惑わされず、全体像をとらえる助けになるのです。

ステップ4:自分の感情や価値観を理解する

清濁併せ呑むためには、何を「清」と感じ、何を「濁」と感じるのか、自分の価値観を理解することも大切です。

自分がどんな状況で感情的になりやすいのか、どんなことに抵抗を感じるのかを知ることで、冷静さを保ちやすくなります。

【実践アイデア】

- 強く反応してしまった出来事があったら、後で振り返ってみましょう。

- 自分が大切にしている価値観を、紙に書き出してみるのも良いかもしれません。

考えの整理に、日記(ジャーナリング)は良くすすめられていますね。

自分の中にある「清」「濁」を知ることが、他人や現実の複雑さも受け入れやすくなるでしょう。

ステップ5:決断の練習と振り返りを行う

清濁併せ呑む器量は、最終的に「決断」という形で現れます。

小さなことから、意識的に判断をする練習をしましょう。

理想だけでは決められない、選択肢の中に「濁」が含まれている、そんな状況でどう決めるか、経験を積むことで判断力が磨かれます。

【実践アイデア】

- 迷ったとき、「理想はこうだけど、現実的には…」と考えながら決断してみましょう。

- 決断した後は、結果がどうなったか振り返ってみてください。

また、違う選択をしていたらどうなったかを想像してみましょう。 - 失敗した場合は、「何を見落としていたか」を考えてみるのも大切です。

決断とその振り返りを繰り返すことで、「清濁」を含む状況での判断力が磨かれていきます。

清濁併せ呑むリーダーシップがもたらす効果

「清濁併せ呑む」器量を身につけることは、決して簡単なことではありません。

しかし、この力を磨くことで、あなた自身だけでなく、チームや組織に良い変化が生まれるでしょう。

ここでは、具体的にどのような効果があるのか紹介していきます。

- 信頼関係が生まれる

- 問題解決能力が向上する

- 変化に適応する力が強くなる

- 長期的な成功へ導く

信頼関係が生まれる

課題や現実にも向き合う姿勢が、周囲に「この人は信頼できる」という安心感を与えます。

リーダーが「濁り」の部分も隠さず伝えた上で判断を下すと、意図が伝わりやすくなり、その姿勢に応えようと、チームもより協力的になるでしょう。

結果として、互いを尊重し、協力し合える強い信頼関係が築かれていきます。

チームの信頼関係はとても重要ですね。

問題解決能力が向上する

物事の良い面だけを見ると、問題が起きた時に冷静さを失いやすくなります。

しかし、清濁併せ呑むリーダーは、多角的な視点で物事を捉え状況を判断します。

そうすることで、小さな異変にも早く気づき、深い原因にたどり着けるようになります。

こうした問題解決力は、情報が複雑化する現代において、とても大切なスキルと言えるでしょう。

変化に適応する力が強くなる

デジタル技術の進化は早く、仕事や生活は常に変化しています。

そのなかで「こうあるべきだ」という理想にこだわりすぎると、柔軟に対応できなくなります。

清濁併せ呑むリーダーは、既存のやり方や成功体験にとらわれず、予期せぬ事態も柔軟に受け入れます。

新しいアプリには戸惑うけど、とりあえず受け入れてみるのは大切ですね。

これにより、変化に素早く適応し、新たな道を見つけ出すことができるようになるのです。

長期的な成功へ導く

目先の利益やわかりやすい成果ばかりを追いかけると、長続きしないことがあります。

清濁併せ呑むリーダーは、短期と長期の両方を見据えて、必要なら困難や不利益も受け入れ、持続可能な成長を目指します。

それによって、大きな目標へとチームやプロジェクトを導けるようになるでしょう。

「清濁併せ呑む」リーダーシップは、ただ問題を乗り越えるための力ではありません。

信頼を築き、困難や変化に冷静に対応し、そして長く続く成功をつかむための現代に必須の力と言えるでしょう。

清濁併せ呑む器量で、デジタル時代を強く生き抜きましょう!

あなたも清濁併せ呑む器量を磨いて、より良いデジタルライフを実現してください。

リーダーに必要な“清濁合わせ飲む”器量とは?デジタル時代の理想と現実のバランス術 まとめ

「清濁併せ呑む」という考え方、そのための具体的なステップ、そしてそれがもたらす効果を、深く掘り下げました。

デジタル化が加速する現代は、情報があふれ、変化のスピードが速く、正解が見えにくくなってきています。

そんな中、自分の理想や感情だけに囚われず、現実の厳しい側面や多様な意見、不確かな情報(「濁り」)も受け止める「清濁併せ呑む」器量は、私たち一人ひとりに求められる「心のOS」と言えるでしょう。

この器量を身につけることは、簡単にできることではありません。

しかし、日々の小さな意識や行動の積み重ねで、少しずつ磨いていくことができます。

- 多様な意見に耳を傾ける:自分と違う考えにも、まずは聞く姿勢を持つ。

- 客観的な視点を持つ:自分の感情や立場から離れて物事を冷静に見つめる。

- 情報収集と分析の質を高める:信頼性の高い情報を集め、PCなどツールを使って整理・分析する。

- 自分の感情や価値観を理解する:自分の「清」と「濁」を知ることで、他者の考えも受け入れやすくなる。

- 決断の練習と振り返りを行う:小さな決断を積み重ね、結果を振り返り判断力を磨く。

これらを続けて実践することで、情報に惑わされず、複雑な状況でも冷静に判断できるようになります。

それによって、周囲から信頼を得て、仕事やプロジェクト、デジタルライフ全体が良い方向へ進めやすくなるでしょう。

「清濁併せ呑む」器量を磨くことは、あなたのデジタルライフを快適で豊かにし、知的生産性を高める強力な武器となります。

さあ、今日からあなたも「清濁併せ呑む」器量を意識して、デジタル時代をしなやかに生き抜いていきましょう!

このような能力をさらに高めるには、自分の考えを正確に伝え、相手の意図を正しく理解するコミュニケーション力も欠かせません。

コメント