「AIイラストって面白そうだけど、実際にはどう使えばいいの?」と思っている方も多いでしょう。

実は特別なスキルがなくても、AIイラストを活用してSNSで注目を集めたり、自分の作品集を出版することも可能です。

私の場合、X(旧Twitter)で「あなたのいいねをイラストに」という企画を始めたところ、1つの投稿で1000以上のいいねを獲得し、最終的にKindle出版まで実現できました。

この成功は決して偶然ではありません。

この記事では、AIイラストを始めた私がどのように作品を作り、多くの人に支持され、Kindle出版まで実現できたのかを紹介します。

使用しているツールや手順も紹介するので、読み終える頃には、あなたもSNSで注目を集め、自分の作品集を出版するという成果を目指せる具体的な方法を学べるでしょう。

【記事のポイント】

- SNSでバズる企画の作り方と成功要因が分かる

- 実際に使った無料AIツール5選の特徴と使い分け方法

- プロンプト作成の具体的なテクニックとコツ

- Kindle出版までの実践的なステップ

私がAIイラストで「1000いいね」と「Kindle出版」を実現できたワケ

AIイラスト作成で得られた成果は、特別な才能や影響力があったからではありません。

AIイラストの可能性を信じて、継続的に行動した結果です。

ここでは、成功につながった3つの要因を解説します。

- 共感を呼ぶ「参加型企画」がエンゲージメントの鍵だった

- コンテンツの「継続性」がフォロワーとの繋がりを深めた

- 「作品の資産化」という視点がKindle出版に繋がった

共感を呼ぶ「参加型企画」がエンゲージメントの鍵だった

単に美しいイラストを投稿するだけでは、多くの反応を得にくいです。

読者が「自分もこの創作に参加している」と感じられる仕組みを作ることが、高いエンゲージメントにつながったと感じています。

「あなたのいいねをイラストに」という企画では、固定ポストに「いいね」をくださった方のプロフィールや過去の投稿を私が拝見して、そこからテーマを抽出してAIイラストを生成。

そして、その方の投稿を引用して作成したイラストを紹介することで、一対一のコミュニケーションを大切にしました。

「いいねを押せば、自分のイラストを描いてもらえるかもしれない」という期待感が、単なる閲覧者から「企画の参加者」へと意識を変えるきっかけとなりました。

この「自分ごと」として楽しんでもらえる仕組みが、コメントやリポストの連鎖を生み、結果として1000いいねという大きな反響に繋がったと考えています。

企画の前は需要があるのかわからず進めていましたが、いいねが増えていくごとに、「見てもらえているんだ」と実感でき、自信をもって作成を進められるようになりました。

コンテンツの「継続性」がフォロワーとの繋がりを深めた

一度の投稿で終わらせるのではなく、「次はどんなイラストが見られるかな?」と楽しみにしてもらえる継続的な企画にしたことで、少しずつフォロワーの方が増えていきました。

AIを活用すれば、従来の手描きイラストと比べて圧倒的に短時間で作品を生み出せるため、継続のハードルが大幅に下がります。

日々に投稿することでフォロワーの方々との関係が深まり、自然と応援してくれる人が増えていきました。

継続は創作活動において最も重要な要素のひとつでしょう。

「作品の資産化」という視点がKindle出版に繋がった

企画を通じて生まれたイラストは、私にとって大切な創作物となりました。

SNSだけで完結させず、一冊の本として形に残すことで新たな価値を生み出せると考えました。

これがKindle出版を始めるきっかけとなりました。

出版と聞くと難しく感じるかもしれませんが、実際には「活動の記録を残す」という感覚で取り組めます。

デジタル作品を本の形でまとめることで、創作へのモチベーションも大きく高まっています。

AIイラスト作品をまとめたオリジナルイラストブックで創作の参考にしてみませんか?

【全公開】X企画を支えた!私が愛用する無料AIイラスト生成ツール

企画の裏側では、特徴の異なるAIツールを使い分けていました。

ここでは、私が実際に使い込んでいる5つのツールと、その活用方法を紹介します。

- 【私のメインツール】日本語で簡単!独特の美しいタッチが魅力の「Bing Image Creator (Microsoft Copilot)」

- 【表現の幅を広げる】アーティスティックな作風なら「Leonardo.Ai」

- 【ブログ運営の味方】商用利用も可能な多機能ツール「SeaArt.ai」

- 【新たな表現】イラスト生成から動画化までこなす「Wisk(ウィスク)」

- 【デザイン作業を効率化】ブログ作成が捗る「Canva (Magic Media)」

【私のメインツール】日本語で簡単!独特の美しいタッチが魅力の「Bing Image Creator (Microsoft Copilot)」

私の創作活動における最も重要なパートナーとなっているのがBing Image Creatorです。

X企画のメイン投稿では、このツールで生成したイラストを中心に使用しています。

最大の魅力は、日本語のニュアンスや文脈・行間をくみ取ってくれて、期待に近いイラストを出力できる精度です。

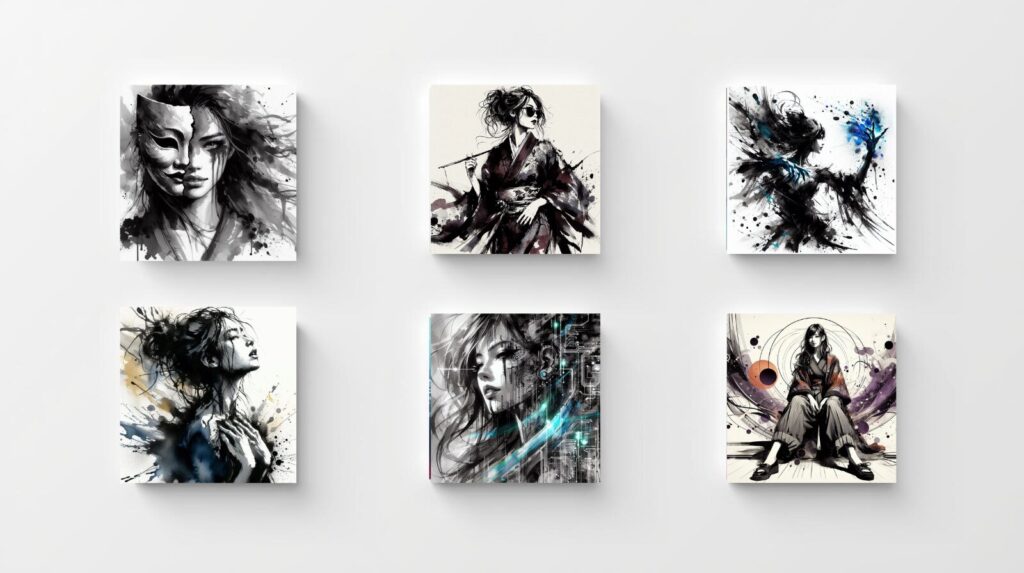

特に水彩画や墨絵のタッチでは、他のツールでは再現しにくい独特の美しいタッチを実現してくれます。

同じプロンプトでも生成するたびに異なる結果が得られる「ゆらぎ」があるため、理想の一枚を探すために何度も生成を繰り返すのがコツです。

この偶然性が、思いがけない傑作を生み出すきっかけにもなります。

Bing Image Creatorの墨絵の筆致は、他のツールでは表現できません。

私の目指すイメージにピッタリで、とても気に入っています!!

【表現の幅を広げる】アーティスティックな作風なら「Leonardo.Ai」

メインで使っているBing Image Creatorとは異なる表現を試したいときや、特定の目的がある時に活用しているのが「Leonardo.Ai」です。

私が特に注目しているのは墨絵の表現力で、Bing Image Creatorに次いでイメージに近い作品を生み出してくれます。

アート性の高い作風を得意としており、表現の幅を広げたいときに頼れるツールです。

また、正方形だけでなく縦長や横長の作品を制作できる点も魅力です。

アスペクト比を細かく調整できるので、用途に合わせた表現が可能になります。

一方で、長く複雑なプロンプトでは細かい指示が無視されやすいと感じました。

多くの要素を詰め込むよりも、シンプルで重要なキーワードを中心にプロンプトを組み立てることが、イメージ通りの作品を得るコツです。

墨絵の表現は私のイメージに近い仕上がりで生成してくれます。

ただ、構図のパターンにはやや限られている感じで、同じポーズが多めです。

【ブログ運営の味方】商用利用も可能な多機能ツール「SeaArt.ai」

ブログのアイキャッチ画像など、商用利用が必要な場面で頼りになるのが「SeaArt.ai」です。

操作画面は日本語でわかりやすく、多くの機能を無料で試せる点も魅力です。

使ってみた印象は、可愛らしいアニメタッチのイラストが強く生成されるということです。

堅めの内容の記事でも、親しみやすい雰囲気のアイキャッチを簡単に作れるでしょう。

ただし、注意点もあります。

SeaArt.aiは非常に多くの「生成モデル(画風データ)」が用意されていますが、その数が多すぎて、自分のイメージに合うモデルを見つけるのが少し大変かもしれません。

さらに大切なのが商用利用のルールです。

ツール自体は商用利用を許可していますが、モデルによっては対象外のものもあります。

ブログなどで収益化を考えている場合は、必ずイラストを生成する前に、使用するモデルの詳細ページで商用利用が可能かどうかを確認する習慣をつけましょう。

ブログで使うイラストは、後々のトラブルを避けるためにもライセンス確認が欠かせません。

SeaArtはモデルごとに条件が明記されているので、自分で安心できるものを選べるのがありがたいです。

【新たな表現】イラスト生成から動画化までこなす「Wisk(ウィスク)」

Wiskの大きな魅力は、静止画のイラストに命を吹き込む動画生成機能です。

お気に入りのイラストを簡単にアニメーション化できるので、SNSなどで表現の幅を大きく広げられます。

ただし、イラスト生成機能そのものについては、正直に言うと、他の専門ツールに比べて表現が少し物足りない、いわゆる「モッサリ」とした印象を受けるかもしれません。

それでも私にとっては生成回数に制限がないので役に立ちました。

AIイラストを始めたばかりの頃、このWiskを練習台として活用しました。

思いついた言葉を自由に試せる環境は、初心者にとって大きなメリットです。

また、Googleが提供するサービスという安心感もあります。

動画機能を組み合わせれば、他のツールで作成した本命のイラストを動かすこともできるため、様々な使い方が考えられる面白いツールです。

イラストのクオリティは正直そこそこですが、プロンプトの練習には最適でした。

なんと言っても無料・無制限なのが嬉しいですね。

画像生成の練習にはおすすめです!!

【デザイン作業を効率化】ブログ作成が捗る「Canva (Magic Media)」

Canvaは、私の創作活動における「最終工程」を担う重要なツールです。

生成したイラストに文字を追加したり、ブログ用にサイズを調整したりといった作業を効率よく進められます。

AI生成からデザイン調整まで、Canvaの環境内で完結できる利便性の高さが、有料プランを契約している主な理由です。

素材やテンプレートの制限がなくなることも、有料プランを契約している理由のひとつになっています。

特にブログ運営者にとっては、コンテンツ制作の生産性を高めてくれる心強い味方になるでしょう。

AI技術を活用した効率的な作業については、こちらの記事も参考になります。

再現できる!「いいねをイラストに」企画の裏側とプロンプトのコツ

多くの方に支持された企画を再現できるように、実際の手順とプロンプト作成のコツを紹介します。

これらを応用すれば、あなた自身の魅力的な企画を立ち上げられるでしょう。

- 企画の基本的な流れと投稿の工夫

- 読者の期待を超えるプロンプト作成術

- Kindle出版までの道のりとポイント

企画の基本的な流れと投稿の工夫

企画の成功は、単なる勢いや偶然ではなく、読者との丁寧なコミュニケーション設計によって成り立っています。

ここでは、私が実際に行った具体的な流れと、読者の心を動かすために意識した工夫を紹介します。

ステップ1:参加のハードルを下げる「告知」

最初に大切にしたのは、企画の「入り口」をできるだけ広く、わかりやすくすることでした。

参加方法をシンプルに提示し、さらに「あなたのいいねをイラストにします」といった形で、参加することで得られるメリット(体験価値)を具体的に伝えました。

そして、この告知投稿はプロフィール最上部に表示される「固定ポスト」に設定。

新しく私を知った人でも、必ずこの企画に出会えるようにしました。

ステップ2:信頼を育む「毎日の継続」

次に意識したのは、「毎日投稿する」というシンプルな継続です。

これによって「この企画は本気だ」「今日も何か面白い作品が見られる」という期待感が高まり、フォロワーとの間に少しずつ信頼関係が築かれるように意識しました。

ステップ3:「あなただけ」を演出するテーマ抽出のこだわり

企画の中心となるのが、イラストのテーマ決めです。

私は、いいねをくださった方のポストの中から「その人らしい」印象的な一文やキーワードを探し、それをテーマとしてイラストを生成しました。

場合によっては、アカウント名やプロフィール画像からインスピレーションを得ることもありました。

こうして生まれた作品は、まさに「その人だけのためのイラスト」となります。

この「あなたのために作りました」という特別感こそが、企画に参加する喜びを強め、深いエンゲージメントを生み出す最大の要因だったと感じています。

読者の期待を超えるプロンプト作成術

理想的なイラストを生成するためには、AIに対して的確で効果的な指示を与える「プロンプト作成力」が大切です。

ここでは、私が実践している具体的なテクニックを紹介します。

コツ①:AIへの指示は「主役」から伝える

プロンプトでは、言葉の配置順序が非常に重要です。

AIは最初に書かれた単語を最も重視する傾向があるため、必ず「主役」を冒頭に配置することを意識しています。

例:「猫が主役のイラスト」にしたい場合は、”猫、椅子に座っている、水彩画風””cat, sitting on a chair, watercolor style”

のように、最初に「猫」を置くことで、より確実に猫が主役として描かれます。

コツ②:こだわりは「数値」で伝える

「猫を少しだけ大きくしたい」といった曖昧な指示は、AIには伝わりにくいことがあります。

そこで役立つのが、重みづけの数値指定です。

例:「猫を少し大きめにしたい」場合は、”(猫:1.3)””(cat:1.3)”

と指定すると、猫が強調されます。

数値指定は1.5程度までしか効果は無いとのこと。

5.0や10.0など試しましたが、あまり大きく変化はないようです。

コツ③:神の一枚は「プロンプトの叩き」から生まれる

理想の一枚を引き出すための試行錯誤の過程を、「プロンプトの叩き」と呼んでいます。

一度の指示で完璧を狙うのではなく、ツールの特性に合わせて生成を繰り返すことです。

- 「ゆらぎ」を活かす叩き方(Bing Image Creatorなど)

同じプロンプトでも毎回違う結果が出るため、何度も生成を繰り返し、その中から偶然生まれる「奇跡の一枚」を見つけ出します。 - 「プロンプトを育てる」叩き方(Leonardo.Ai、SeaArtなど)

似た傾向の画像が出やすいツールでは、単語の変更や数値の調整を少しずつ重ね、構図や雰囲気を「育てていく」感覚で理想に近づけます。

このプロセスを経ることで、思い描いた以上の作品が生まれる瞬間があります。

個人的にはBing Image Creatorの「ゆらぎ」を活かす叩き方ですが、奇跡の一枚が生まれた時に「このキャラクターの表情だけ少し変えたい」と思っても、同じものを再現できない歯がゆさはありますね。

Kindle出版までの道のりとポイント

蓄積されたイラスト作品を書籍として形にする過程は、意外にシンプルでした。

Kindleでのイラストブック出版は、特別な技術や資金がなくても実現可能です。

まず、企画で生成したイラストの中から、私自身が特に気に入っている作品や、皆さんからの反響があった作品を中心に選び抜きました。

そして、それらのイラストをただ並べるのではなく、テーマやストーリーの流れを意識して配列を工夫し、一冊の本としてまとまりのある構成になるよう心がけました。

各イラストには、新たにタイトルを振り直しストーリー性を演出しました。

こうすることで、ただの画像集ではなく、読者の想像力を刺激する内容に仕上げています。

表紙デザインはCanvaを活用し、タイトルや著者名をバランスよく配置しました。

視覚的に印象を与える部分なので、シンプルさと分かりやすさを意識しています。

Kindle Direct Publishing(KDP)での出版手続きは、画面の案内に従うだけで完了できます。

価格設定や販売地域の選択も簡単に操作でき、初めての出版でもスムーズに進められました。

私も晴れてkindle本作家に!!(笑)

▼デジタル作業の効率化には、こちらのツールも役立ちます▼

【時短と快適さ】Windows PCを使いこなして、あなたのデジタルライフを劇的に変える!

▼創作活動の継続には、適切な情報収集も重要です▼

【実録】AIイラスト初心者がXで1000いいねとKindle出版した全技術 まとめ

AIイラスト生成は、正しい方法で活用すれば、趣味の枠を超えて人を巻き込み、新しい価値を生み出す強力な手段になります。

私が取り組んだX企画やKindle出版の経験のように、特別なスキルや影響力がなくても、継続と工夫次第で成果を得ることは十分可能です。

私が取り組みの中で大切にしたのは、読者を巻き込む「参加型企画」を設計し、目的に合わせて「ツールを使い分け」、効果的な「プロンプト技術」を磨き、そして生まれた作品を「資産として捉える」という視点です。

この一連のプロセスは、決して難しいものではありません。

あなたもこの視点を持つことで、きっと素晴らしい成果へと近づけるはずです。

この記事で紹介した方法やツールを参考に、ぜひ自分だけの創作活動を始めてみてください。

AIイラストの可能性は大きく広がっています。

あなたの創造力と掛け合わせることで、多くの人に愛される作品を生み出せるはずです。

▼【AIイラスト作品集】X企画から生まれました▼

コメント